Marzo 2020

Caro G.,

ho sempre odiato dormire con la luce accesa. M’infastidisce persino il led rosso della TV, quasi che il monitor voglia ricordarmi di prestare attenzione a qualcosa che non sia il mio riposo.

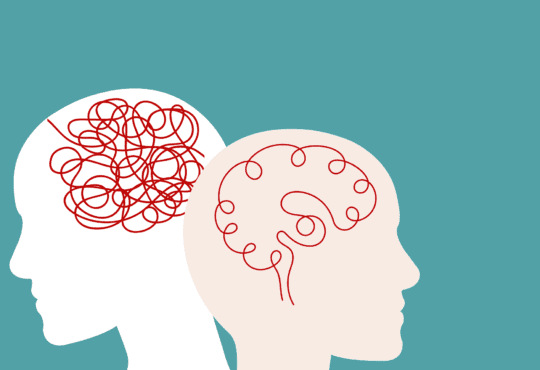

Prendere sonno, per me, è sempre stata una forma di tortura. La mia mente si agita tra le lenzuola stropicciate, la mia bocca annaspa cercando aria, le mie mani tastano il cuscino per avere conforto.

Eppure è da un po’ che ho fatto del letto la mia amante tenera e comprensiva. Ogni pomeriggio, quasi come un rito sacro, m’inietto la mia dose di effimera serenità: un paio d’ore di sonno. Mi stendo sul letto, chiudo gli occhi e aspetto che le palpebre si facciano più pesanti dei pensieri.

Ciò che più mi piace, comunque, non è il dormire. È il risveglio. La mia mente è intorpidita, i miei pensieri anaffettivi. È una sensazione che dura poco – sia chiaro – ma è meglio di niente.

Aspettando con trepida attesa la dose successiva.

Caro G.,

tutto questo è iniziato all’incirca tre settimane fa. Vorrei dirti che è un caso, che per una serie di sfortunati eventi questa dipendenza si è instaurata nella mia quotidianità per un motivo che nulla c’entra con ciò che è successo.

Ma avrebbe senso mentire?

Dopotutto, se sono qui a scrivere è per raccontarti di come stanno andando le cose da quando non ci sei più.

Mi fa ancora strano scrivere una frase del genere.

È successo davvero.

È successo davvero?

Mi trovo in quel limbo nel quale tendo ad ingannare i giorni che trascorrono lenti pensando che l’incubo nel quale ci troviamo tutti sia pur sempre, seppur orribile, la fantasia di una persona che ha paura.

Nonostante questo mi lascio anche andare a momenti di disperata lucidità. Penso alla telefonata che ho ricevuto quella domenica mattina di quasi un mese fa in cui mi ero svegliato col buonumore, alla rabbia che ho provato credendo si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto.

La corsa alla macchina, il motore che mi dà problemi all’accensione, la tangenziale bloccata, io che sbaglio strada.

Io che non capisco.

Gli occhi gonfi di lacrime dei nostri amici.

Io che non accetto.

Perché l’ha fatto?

Io che chiudo gli occhi.

Caro G.,

non sono qui per porti domande né per ricevere risposte. Ho trascorso gli ultimi venti giorni a interrogarmi, ho imbrattato la testa con ipotesi, ricostruito immagini, sviluppato scenari. Mi è servito solo a rinnovare il dolore.

Prima ho detto di aver chiuso gli occhi. Ti dimostro che è così.

Non riesco a pensare a un solo momento che abbiamo trascorso insieme. Se mi azzardassi a indugiare sulle volte in cui abbiamo riso e scherzato per me sarebbe semplicemente – ineluttabilmente – la fine. Non ne ho la forza, per il momento. Allora preferisco cullarmi nel dolce inganno che mi vede sotto casa tua venerdì prossimo. Alle dieci e mezza, come sempre.

C’è qualcosa di diverso nella nostra comitiva.

E no, non mi riferisco al fatto che adesso per giocare insieme alla PlayStation dobbiamo rimodellare le squadre perché ne manca uno.

Qualcosa è cambiato nel modo di vivere le nostre amicizie. Ci sentiamo più spesso, ci contattiamo per chiedere come sta andando.

Ci crederesti mai?

Sono ancora tentativi impacciati, sia chiaro. Dover rispondere a un come stai? mi fa provare una certa dose di imbarazzo. Eppure ne sono felice. È una carezza, dopotutto, da parte di un amico che una carezza, da vicino, non te la darebbe mai.

C’è qualcosa di diverso nella nostra comitiva, ti dicevo.

È come se ci avessi costretto ad esplorare una parte della nostra sfera emotiva. Anzi, hai fatto di più: ci stai facendo parlare di più della nostra sfera emotiva.

il giorno del tuo funerale abbiamo fumato una sigaretta sotto casa tua. La cosa ti avrà fatto incazzare, lo so. Non ci avresti mai voluto vedere in quello stato pietoso. Anzi, non avresti mai voluto farci impietosire.

Eppure sono anche convinto che ti saresti divertito un casino.

Ad ogni sbuffo di fumo, intervallato da un singhiozzo, ci avresti sicuramente detto che eravamo davvero ridicoli a voler ricordare una persona che non c’è più fumando una sigaretta insieme. E poi avresti riso. Con quella risata strana, metallica, canina.

Avresti preferito un bicchiere di vino, lo so. Un Primitivo, magari.

Sento che i miei occhi sono diventati, di colpo, anche gli occhi dei nostri amici. È come se vedessimo tutti allo stesso modo, adesso.

Mi basta rivolgere lo sguardo ad uno di loro per vedere anche me.

E per vedere te.

Ognuno si è preso un pezzo di puzzle di ciò che hai lasciato. E quando siamo insieme li riuniamo, ti sentiamo più vicino. Forse è anche per questo che stare da solo, in questi giorni, pesa ancora di più.

Perché quando sono solo non ho altri pezzi con cui far combaciare il mio. Provo un senso di profonda solitudine. E me ne vergogno.

Perché non è nulla rispetto alla solitudine in cui hai deciso di rintanarti tu, per un motivo che non so e che non ho più il coraggio di indagare.

Con cautela provo ad aprire gli occhi.

E la mente mi rimanda a quando, prima di entrare nella mia auto, eri solito bussare con le nocche sul finestrino, per non farmi spaventare. Ti giustificavi divertito, come un padre le cui carezze sono dure, ma sincere.

E la mente mi rimanda a quando al tuo compleanno ho brindato con una cola perché il vino a me fa schifo. E non te ne sei mai fatto una ragione.

Caro G.,

non mi pongo domande.

Eppure lo faccio.

Ogni notte, pensando al vino rosso che mi hai offerto e che non ho accettato.

Ogni notte, pensando al fatto che ti ho visto abbassare la testa solo per entrare nella mia auto, troppo piccola per contenere il tuo metro e novanta.

Ho sempre odiato dormire con la luce accesa.

Eppure ora lo faccio.

M’infastidisce persino il led rosso della TV.

Eppure ora lo lascio così.

Perché il buio mi ricorda che ci sono cose che non posso vedere.

E che non sono stato in grado di vedere.

Perché il led rosso mi ricorda di prestare attenzione a qualcosa che non sia il mio dolore.

Perché da quando te ne sei andato vivo la sofferenza in un corpo da uomo.

Ma con lacrime da bambino.

Giuseppe De Filippis

LEGGI ANCHE – L’ultima luce prima del buio

LEGGI ANCHE – Lo sposo segretario, ovvero come ho imparato a morire (per non rinascere)